4月22日

今日は午前中に清水焼団地で作陶体験、午後は山科駅周辺で実際にマップを持ってタウンウォッチングをしました。

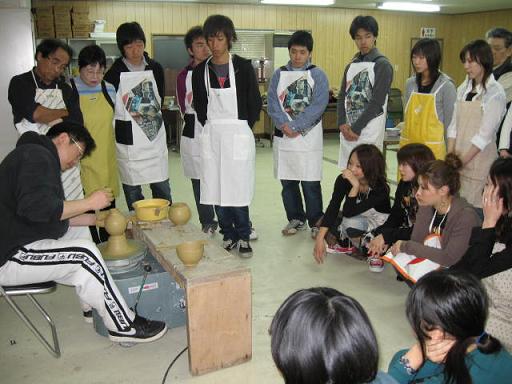

清水焼団地では作陶を始める前に、指導をして下さった清水焼団地組合員の加藤さんが電気ろくろで見本を実演して下さいました。

細かい手と指の動きでできていく作品に、思わず感嘆の溜め息を付いてしまいました。

作陶体験はほとんどの人が初めてだったらしく、戸惑いながらもそれぞれ自分の納得のいく作品ができたようです。

昼食を挟んでタウンウォッチングに行きました。

ここでは前回作られたマップを持ち歩きながら、マップの範囲を歩いてまわりました。

交通量が多く、ゆっくり町並みまどを見ることは出来ませんでしたが早速行ってみたいお店を発見してしまいました。

私が好きな食べ物屋など、色々ありそうです。

今回作陶体験、フィールドワークをして感じたのは、手作り作品のあたたかさ、大変さと、商店街の皆さんがとてもいい方ばかりだったことでした。

私達が商店街を歩いていると、店の奥から出て来てくれて、挨拶をして下さったりしました。

「あ、山科ってなんかすごくいい所だ。」と再認識しました。

これから2つの班に分かれてそれぞれワークショップをしていきますが、今日体験したことを活かして作業していけたらいいと思います。

宮田@2回生織田ゼミ